Das Oszilloskop ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der elektronischen Messtechnik. Es ist unverzichtbar, um das Verhalten von Signalen im Zeitverlauf zu analysieren. In den letzten Jahrzehnten hat sich diese Technologie erheblich weiterentwickelt, sodass heute verschiedene Oszilloskoptypen zur Verfügung stehen. Die zwei bekanntesten und am häufigsten verwendeten Varianten sind das analoge und das digitale Speicheroszilloskop (DSO). Dieser Artikel bietet einen umfassenden Vergleich beider Technologien, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen.

Historischer Überblick über Oszilloskope

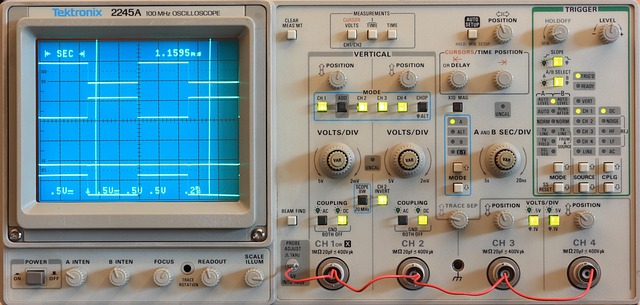

Die Geschichte des Oszilloskops reicht bis in die 1890er Jahre zurück, aber die ersten praktischen, auf Vakuumröhren basierenden Geräte erschienen erst in den 1930er Jahren. Diese frühen analogen Oszilloskope wurden vor allem im militärischen und wissenschaftlichen Umfeld eingesetzt. Zwischen den 1950er und 1980er Jahren dominierten Hersteller wie Tektronix und Hewlett-Packard den Markt, und Generationen von Ingenieuren lernten die Signalanalyse mit diesen Geräten.

Digitale Speicheroszilloskope kamen Ende der 1980er Jahre auf den Markt. Aufgrund ihres hohen Preises und der begrenzten Abtastrate setzten sie sich zunächst nur langsam durch. Seit den 2000er Jahren haben sie jedoch – dank technischer Verbesserungen und sinkender Preise – zunehmend an Bedeutung gewonnen und sind heute in professionellen sowie schulischen Umgebungen weit verbreitet.

Grundlegende Funktionsweise

Analoges Oszilloskop: Analoge Oszilloskope arbeiten auf Basis von Vakuumröhrentechnologie. Das eingehende Signal steuert direkt einen Elektronenstrahl, der über einen mit Leuchtstoff beschichteten CRT-Bildschirm (Kathodenstrahlröhre) bewegt wird und so das Signal in Echtzeit darstellt. Diese Anzeige ist kontinuierlich und ohne digitale Verzögerung, wodurch sie sich ideal für die Beobachtung schneller Transienten eignet.

Digitales Speicheroszilloskop (DSO): DSOs digitalisieren das analoge Signal mithilfe eines Analog-Digital-Wandlers (ADC). Die abgetasteten Daten werden im internen Speicher abgelegt und durch integrierte Software verarbeitet und auf einem digitalen Bildschirm angezeigt. Dies ermöglicht das Speichern, Analysieren und spätere Wiedergeben von Signalen.

Technischer Vergleich

| Merkmal | Analoges Oszilloskop | Digitales Speicheroszilloskop (DSO) |

|---|---|---|

| Anzeigeart | Kathodenstrahlröhre (CRT) | LCD, LED oder TFT-Bildschirm |

| Zeitliche Auflösung | Kontinuierlich | Abhängig von der Abtastrate |

| Triggerung | Analog, pegelfest | Präzise, softwaregesteuert |

| Datenspeicherung | Nicht möglich | Interner Speicher, USB, SD, Ethernet |

| Signalwiedergabe | Nicht möglich | Jederzeit abrufbar |

| Komplexe Analyse | Sehr eingeschränkt | FFT, Protokollanalyse, mathematische Funktionen |

| Größe und Mobilität | Groß, schwer | Kompakt, auch tragbare Modelle verfügbar |

| Stromverbrauch | Hoch | Niedriger |

| Preis | Günstig (gebraucht) | Breite Preisspanne, meist teurer |

Wann sollte man ein analoges Oszilloskop wählen?

Obwohl heute seltener eingesetzt, haben analoge Oszilloskope in bestimmten Anwendungen klare Vorteile:

- Echtzeitbeobachtung: Hervorragend für die Visualisierung von Transienten, Impulsen oder kontinuierlichen analogen Signalen ohne Verzögerung.

- Kosteneffizienz: Günstig auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich.

- Ausbildung: Ideal zur Vermittlung grundlegender zeitbasierter Signalverständnisse.

- Einfache Messungen: Wenn keine Speicherung oder komplexe Analyse erforderlich ist.

- Visuelle Klarheit: CRT-Displays zeigen subtile Signaländerungen besonders flüssig.

Wann ist ein digitales Speicheroszilloskop die richtige Wahl?

In der modernen Elektronik mit wachsender Komplexität sind DSOs meist die bevorzugte Lösung:

- Analyse digitaler Signale: Unerlässlich zum Dekodieren von Protokollen wie I²C, SPI, UART oder CAN.

- Langzeitbeobachtung: Speicher- und Zoomfunktionen ermöglichen eine detaillierte Inspektion langer Signalverläufe.

- Automatisiertes Testen: Perfekt für die Integration in Prüfstände mit programmierbaren Schnittstellen.

- Zukunftssicherheit: Firmware-Updates, Netzwerkverbindungen und erweiterte Analysefunktionen machen DSOs sehr flexibel.

Häufige Fehler und Missverständnisse bei der Oszilloskop-Nutzung

- Zu niedrige Abtastrate: Führt zu Aliasing und verzerrter Signaldarstellung.

- Falsche Tastkopfwahl: Ein 1:1-Tastkopf statt 10:1 kann bei Hochfrequenzsignalen zu Messfehlern führen.

- Fehlende Trigger-Einstellung: Verhindert die korrekte Erfassung relevanter Signale.

Praktische Beispiele und Anwendungsszenarien

Kurzschlussdiagnose in Netzteilen

Während ein analoges Oszilloskop schnelle visuelle Rückmeldung liefert, kann ein DSO den exakten Moment eines Fehlers erfassen und bildweise analysieren.

Analyse von Bus-Kommunikation

Ein DSO erlaubt die Echtzeit-Dekodierung von I²C- oder SPI-Kommunikation. Mehrkanalige DSOs ermöglichen die Analyse paralleler Signalpfade.

Untersuchung von Schaltnetzteilen

Mit hoher Bandbreite und großer Speichertiefe können DSOs Schaltgeräusche, Ripple und transiente Reaktionen präzise darstellen.

Die Zukunft der Oszilloskope

Die Weiterentwicklung von Oszilloskopen wird durch mehrere Trends geprägt:

- Künstliche Intelligenz: Automatische Klassifikation von Signalformen und Fehlererkennung.

- Cloud-Integration: Direkter Upload und Zugriff auf Messdaten über Webplattformen.

- Erweiterte Realität (AR): 3D-Darstellung von Wellenformen in modernen Labors.

- Tragbare DSOs: Akkubetriebene Geräte für den mobilen Einsatz im Feld.

In der heutigen Zeit ist das digitale Speicheroszilloskop meist die bessere Wahl – insbesondere bei komplexen, sich schnell ändernden oder aufzeichnungsbedürftigen Signalen. Dennoch bietet das analoge Oszilloskop in bestimmten Situationen – vor allem durch seine Einfachheit und sofortige visuelle Rückmeldung – weiterhin unschlagbare Vorteile.

Die Entscheidung sollte stets auf den Messanforderungen und der Komplexität des Testumfelds basieren. Für Ausbildung und einfache Tests haben analoge Geräte weiterhin ihren Platz. Für professionelle, datenintensive Anwendungen ist das digitale Oszilloskop das überlegene Werkzeug.

Die in diesem Beitrag verwendeten Bilder stammen entweder aus KI-generierter Quelle oder von lizenzfreien Plattformen wie Pixabay oder Pexels.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Spendiere mir einen Kaffee!