Unter Funkamateuren und HF-Experimentatoren hält sich seit Jahrzehnten eine faszinierende Frage: Kann man in den USA legal Funksignale ohne Lizenz aussenden – rein zu Experimentierzwecken?

Die Antwort lautet: Ja, aber nur unter sehr engen technischen und rechtlichen Grenzen. Diese Grenzen sind in den US-Vorschriften des „Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15“ festgelegt – jenem Abschnitt, der unlizenzierte Niedrigleistungssender regelt.

Aus dieser Regulierung entstand im Laufe der Jahre eine ganze Subkultur technischer Pioniere – die Welten von MedFER (Medium Frequency Experimental Radio), HiFER (High Frequency Experimental Radio) und BeFER (Between Frequency Experimental Radio).

Diese Systeme arbeiten mit extrem niedriger Sendeleistung in klar definierten Frequenzbereichen und ermöglichen es Funkbegeisterten, Ausbreitungsbedingungen, Antennendesign und Empfängerempfindlichkeit legal zu erforschen – ganz ohne Amateurfunklizenz.

Die Bedeutung von FCC 47 CFR Part 15

Die Part-15-Regeln der FCC gehören zu den einflussreichsten Bestimmungen im amerikanischen Funkwesen.

Sie definieren, wie elektronische Geräte elektromagnetische Strahlung erzeugen oder abstrahlen dürfen, ohne dass eine individuelle Lizenz erforderlich ist.

Das Grundprinzip von Part 15 lautet: Innovation und Experimente fördern, ohne dabei lizenzierte Funkdienste wie Rundfunk, Luftfahrt, Seefunk oder Satellitennavigation zu stören.

Part 15 unterscheidet zwischen zwei Geräteklassen:

-

Unbeabsichtigte Strahler – Geräte, die HF-Energie nur zufällig abstrahlen, z. B. Computer oder LED-Treiber.

-

Beabsichtigte Strahler – Geräte, die absichtlich senden, etwa WLAN-Router, Bluetooth-Module oder Versuchssender.

Wer unter Part 15 arbeitet, muss eine Bedingung akzeptieren: kein Anspruch auf Störschutz.

Wenn ein Gerät Störungen verursacht, muss der Betrieb sofort eingestellt werden, sobald die FCC oder ein lizensierter Dienst dies fordert.

MedFER – Medium Frequency Experimental Radio

MedFER (Medium Frequency Experimental Radio) bezeichnet Experimente im Frequenzbereich zwischen 530 kHz und 1705 kHz – also im Bereich des AM-Rundfunks.

Nach Part 15.219 dürfen Hobbyisten hier extrem schwache Sender betreiben.

Technische Grenzen gemäß FCC Part 15.219

-

Maximale DC-Eingangsleistung: 100 mW

-

Maximale Antennenlänge: 3 m (inkl. Speiseleitung und Erdung)

-

Frequenzbereich: 510–1705 kHz

-

Typische Betriebsarten: CW, QRSS, PSK31 oder AM-Bakenbetrieb

MedFER-Sender dienen selten der Sprachübertragung. Sie werden vor allem als Baken betrieben, die regelmäßig Kennungen oder digitale Signale aussenden.

Trotz der geringen Leistung können diese Signale unter günstigen Bedingungen hunderte Kilometer weit empfangen werden – insbesondere nachts über Bodenwelle oder Ionosphärenreflexion.

So liefern MedFER-Stationen wertvolle Daten über MF-Ausbreitung, Antennenwirkungsgrad und Störpegel in diesem Frequenzbereich.

HiFER – High Frequency Experimental Radio

Das HiFER-Band (High Frequency Experimental Radio) liegt zwischen 13,553 MHz und 13,567 MHz und überschneidet sich mit dem weltweit genutzten ISM-Band bei 13,56 MHz.

Unter Part 15 dürfen hier unlizenzierte Geräte betrieben werden, wenn sie die Feldstärkebegrenzung strikt einhalten.

Technische HiFER-Bedingungen

-

Frequenz: 13,553–13,567 MHz

-

Maximale Feldstärke: 15 µV/m in 30 m Entfernung

-

Typische Ausgangsleistung: unter 10 mW

-

Übliche Betriebsarten: CW, QRSS, WSPR, PSK31

Da diese Frequenz auch für RFID- und NFC-Systeme genutzt wird, ist sie global verfügbar und gut geschützt.

Dank der gelegentlichen Ionosphärenreflexion können HiFER-Baken weltweit empfangen werden – insbesondere mit SDR-Empfängern und digitalen Schwachsignal-Modi wie WSPR oder QRSS.

Die Kombination aus einfacher Hardware, weltweiter ISM-Zulassung und messbarer Ausbreitung macht HiFER zu einem Kernbereich der „Micropower-Radio-Bewegung“.

BeFER – Between Frequency Experimental Radio

BeFER (Between Frequency Experimental Radio) bezeichnet Aktivitäten zwischen 1,7 MHz und 3,5 MHz – also zwischen Mittel- und Kurzwelle.

Zwar existiert kein spezieller FCC-Unterabschnitt für BeFER, doch experimentieren Funker hier unter denselben allgemeinen Part-15-Leistungsgrenzen.

BeFER-Sender arbeiten meist im Bereich von 1750–2000 kHz, häufig in langsamer CW, QRSS oder digitalen Bakenmodi, um Nahfeld- und Nacht-Ausbreitung zu erforschen.

Da dieses Spektrum nahe am 160-m-Amateurband liegt, zeigen sich ähnliche Ausbreitungscharakteristiken – jedoch ohne Lizenzpflicht, solange die Emissionsgrenzen eingehalten werden.

LowFER – der Ursprung der Mikroleistungsbewegung

Vor MedFER und HiFER existierte bereits die LowFER-Szene (Low Frequency Experimental Radio).

Im Bereich 160–190 kHz erlaubt Part 15.217 den Betrieb mit bis zu 1 W DC-Eingangsleistung und 15 m Gesamtantennenlänge.

Trotz dieser geringen Leistung wurden Signale über 500 km weit empfangen – vor allem nachts.

LowFER-Systeme wurden in den 1980er-Jahren populär und inspirierten eine ganze Generation experimentierfreudiger Wissenschaftler und Funkamateure.

Ihre Erfolge bildeten die Grundlage für die späteren MedFER- und HiFER-Projekte.

Empfang, Dekodierung und SDR-Integration

Die meisten MedFER- und HiFER-Baken verwenden langsamlaufende digitale oder visuelle Betriebsarten, um unterhalb des Rauschpegels empfangbar zu bleiben.

QRSS und visuelle Dekodierung

Bei QRSS wird Morsecode extrem langsam gesendet – jeder Punkt oder Strich kann mehrere Sekunden dauern.

Auf einem Wasserfalldiagramm eines SDR-Empfängers erscheint das Rufzeichen sichtbar, auch wenn es akustisch nicht hörbar ist.

Digitale Schwachsignal-Modi

Andere Systeme nutzen WSPR, PSK oder Hellschreiber, um über zeitlich synchronisierte Dekodierung schwache Signale erfassbar zu machen.

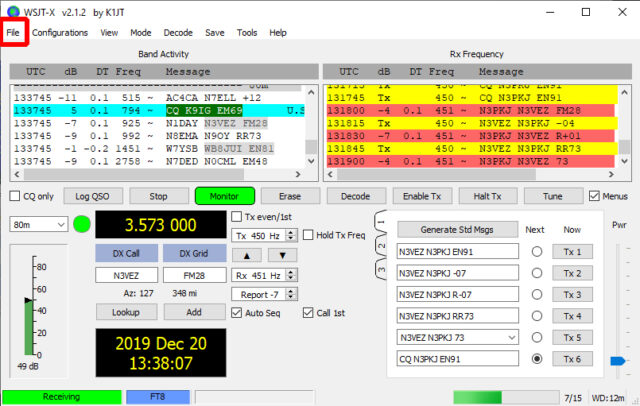

Software wie WSJT-X, FLDigi, Argo oder Spectran ermöglicht es, diese Signale zu visualisieren und automatisch zu protokollieren.

Globale SDR-Vernetzung

Online-Empfangsnetzwerke wie KiwiSDR oder WSPRnet haben Mikroleistungs-Baken in ein weltweites, gemeinschaftliches Wissenschaftsprojekt verwandelt.

Globale Gemeinschaft und Koordination

Die Part-15-Community betreibt aktive Koordinationsnetzwerke, um Frequenzüberschneidungen zu vermeiden und Aktivitäten zu dokumentieren.

Websites wie LWCA.net, HFUnderground.com oder WSPRnet.org veröffentlichen Bakenlisten, Karten und Ausbreitungsberichte.

Heute existieren weltweit hunderte solcher Mikrosender – in den USA, Kanada, Deutschland, Japan und Australien – alle legal im Rahmen ihrer nationalen Vorschriften.

HiFER-Signale werden regelmäßig von SDR-Empfangsstationen weltweit erfasst und automatisch protokolliert.

Manche Hobbyforscher nutzen ihre Baken sogar, um Sonnenaktivität und geomagnetische Einflüsse auf die Ionosphäre zu untersuchen – kleine Stationen als wissenschaftliche Mini-Observatorien.

Rechtliche Situation in Europa

In Europa wird das Funkspektrum durch CEPT und ETSI verwaltet.

Zwar existieren bestimmte lizenzfreie ISM-Bänder, doch kontinuierliche Aussendungen zu Experimentierzwecken sind dort nicht erlaubt.

Haupt-ISM-Frequenzen gemäß ERC/REC 70-03

-

13,553–13,567 MHz (ISM)

-

26,957–27,283 MHz (RC-Geräte)

-

433,050–434,790 MHz (Industrie/Daten)

-

868,0–870,0 MHz (Kurzstrecken-Geräte)

-

2,4 GHz und 5,8 GHz (WLAN, Bluetooth)

Selbst bei Mikrowatt-Leistung ist Dauerbetrieb als Bake in Europa untersagt.

Wer dort experimentieren möchte, benötigt eine Amateurfunklizenz und muss sich an den nationalen Bandplan halten – etwa über Ofcom im Vereinigten Königreich oder die NMHH in Ungarn.

Trotzdem lebt der Geist von Part 15 in legalen Amateurprojekten weiter – etwa in WSPR-, FT8- oder Mikrowellenbaken auf den Bändern 10 m, 6 m und SHF.

Die Philosophie der Part-15-Experimente

Der wahre Reiz von Part 15 liegt nicht in der Sendeleistung, sondern in der Präzision, Disziplin und Kreativität, die sie erfordert.

Ein erfolgreicher Part-15-Sender verlangt perfekte Oszillatorstabilität, Impedanzanpassung und Rauschunterdrückung – jeder Milliwatt zählt.

Diese Experimente folgen einer klaren Philosophie: „Beweise, was mit fast nichts möglich ist.“

Im Gegensatz zu Hochleistungssendern konzentrieren sich Part-15-Forscher auf Effizienz, spektrale Reinheit und Messgenauigkeit – Eigenschaften, die eng mit professionellem RF-Engineering und EMV-Design verwandt sind.

Die Zukunft des Mikroleistungsfunks

In der modernen Zeit gewinnt Mikroleistungsfunk wieder an Bedeutung.

Die Technologien hinter Part 15 – energiearme, schmalbandige Kommunikation – bilden auch die Grundlage für das Internet der Dinge (IoT), LoRaWAN und Niedrigenergie-Telemetriesysteme.

Viele Ingenieure, die heute RFID-Leser, NFC-Chips oder Sensorsysteme entwickeln, folgen unbewusst denselben Prinzipien wie die Part-15-Pioniere der 1980er Jahre.

Mit wachsendem Fokus auf Energieeffizienz bleibt Mikroleistung die Zukunft der Funktechnik – eine direkte Fortsetzung des Erbes von MedFER, HiFER, BeFER und LowFER.

Das Regelwerk FCC 47 CFR Part 15 zählt bis heute zu den einflussreichsten Telekommunikationsvorschriften der Welt.

Es ermöglichte Generationen von Experimentatoren, Funkphysik legal und sicher zu erforschen, und prägt bis heute die Mikroleistungs-Forschung.

Während Europa strengere Gesetze beibehält, lebt dieselbe wissenschaftliche Neugier im Amateurfunk und den ISM-Bändern weiter.

Part 15 ist mehr als nur ein Gesetz – es ist eine Haltung: Präzision, Innovation und Respekt vor dem Spektrum sind wichtiger als rohe Leistung.

Von den leisen Flüstern der HiFER-Baken bis zum digitalen Herzschlag globaler SDR-Netzwerke – die Mikroleistungsphilosophie verbindet die Welt nicht durch Lautstärke, sondern durch Intelligenz.

Die in diesem Beitrag verwendeten Bilder stammen entweder aus KI-generierter Quelle oder von lizenzfreien Plattformen wie Pixabay oder Pexels.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Spendiere mir einen Kaffee!